49日の法要、突然呼ばれて「香典ってどう包むんだっけ?香典袋に何か特殊な書き方が必要だったかな?」と不安になっていませんか?

香典袋の用意に不適切があると、教養を疑われたり、心遣いをしたつもりがご遺族を不快にさせたりするので、法要の中でも特に重要な四十九日にあたっては、特別注意を払う必要があります。

そこでこの記事では、参列者が法要までに知っておきたい香典袋にまつわる知識やマナーを詳しくご説明いたします。

記事をもとに香典袋の用意をしてそれを当日渡してもらえれば、マナー違反は一切なし・ご遺族への心配りも果たして、故人の冥福を祈ることに集中することができます。

目次

全宗派

対応

僧籍簿登録された僧侶様のみご紹介します。

365日年中無休です。

事前相談無料

定額のお布施

心付け不要

見積もりは無料です。

お気軽にご相談ください!

1 【全宗派対応】四十九日の香典袋に関する知識・マナー・注意点

仏式でも、宗派によっては香典袋の表書きなど細々と異なる点がありますが、今回ご紹介する方法は全ての宗派に対応している内容なので安心して読み進めて下さい。

(1)事前準備と購入先

事前に用意するものは次の4つです。

- 香典袋(不祝儀袋)

- 濃墨の筆ペン

- 袱紗(ふくさ)

- お金

これだけ揃えておけば、前日・当日になって香典袋のことで慌ててしまうことはまずありません。それぞれの購入先は次の通りです。

- 香典袋(不祝儀袋)

コンビニ・スーパー・文房具屋やインターネットで購入できます。

- 濃墨の筆ペン

コンビニ・スーパー・文房具屋やインターネットで購入できます。

- 袱紗(ふくさ)

スーパーや文房具屋、インターネットで購入できます。

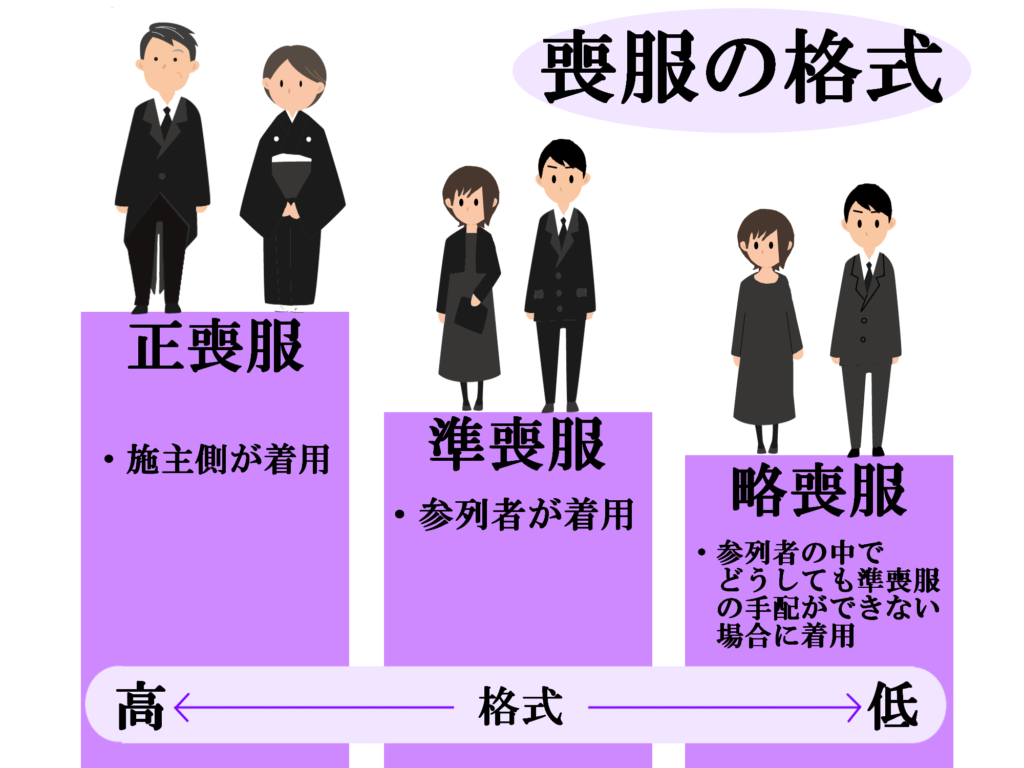

この他にも、法要日に着ていく服装の準備として画像のような準喪服の用意もしておきましょう。

- 法要日に着ていく服装

ショッピングモールでの購入の他に、インターネットでのレンタルサービスの利用もオススメです。

(2)香典袋の表書き・水引

表書きは『御香典』と書いておけば、どんな宗派でもマナー違反にならず、そつなく対応できます。また水引についても、宗派に関わらず最適な色は『白黒』です。

水引の下には、中央部分に自分の名前を『フルネーム』で書きましょう。ご夫婦で出される場合は、世帯主の名前など代表で1名の名前を書いておくのが最良とされています。

すべてまとめたものを画像にまとめたものが、以下になります。参考にしてみてください。

- 表書きは『御香典』と書く

- 水引は『白黒』を選ぶ

- 水引の下は中央部分に自分の名前を『フルネーム』で書く

(3)中袋に書く2つのこと

香典袋を購入すると、中袋がついてきますが、正しい使い方を知っている人はあまりいません。ただお金を入れればいい、と誤って認識している人もいますが、中袋には非常に重要な役目があります。それは、『金額』『住所・氏名』の記入を行う、ということです。

それぞれ書く場所にも決まりがありますので、ひとつずつ説明しますね。

記入点(1)金額

金額は、『中袋の表面・中央』に書きましょう。金額を書く時のルールは次の通りです。特に金額は、次の3つのルールに注意しましょう。

- 頭に『金』と書く

- 数字は漢数字を用いる

- 最後に『圓也』と書く

| 1→壱 | 2→弐 | 3→参 |

| 4→四 | 5→伍 | 6→六 |

| 7→七 | 8→八 | 9→九 |

| 10→拾 | 100→百 | 千→阡 |

| 万→萬 | 頭に「金」とつける | 最後に「圓也」とつける |

記入点(2)住所・氏名

住所と氏名は、『中袋の裏面』に書きます。位置は、縦書きにするか横書きにするかで、最適な場所が異なります。

- 縦書きにする場合は、住所を左下に、住所の左横に氏名を書きます。

- 横書きにする場合は、住所を右下に、住所の下に氏名を書きます。

2つの記入点をまとめると以下の画像のようになります。参考にしてみてください。

- 金額は、『中袋の表面・中央』に書く

- 金額は旧漢数字で書き、頭に「金」最後に「圓也」と書き加える

- 住所は『中袋の裏面』に書く

- 縦書きをする場合は左寄せに書く

- 横書きをする場合は右下に書く

稀に、買った香典袋に中袋が付属していないことがあります。そのときは、香典袋の裏面に少し小さい字で、住所と金額を書きましょう。場所は中袋の縦書き同様、左側に記入しましょう。

「香典返しを辞退したい」と思ったら、通常より少ない金額を包み、辞退の旨を書き添えた一筆箋を不祝儀袋に入れておきましょう。具体的には次の通りです。

【金額】

・親族なら2万円程度

・友人知人なら5千円程度

【一筆箋に書くこと】

誠に勝手ではございますが香典返しのお気遣いは不要でございます

少しでもご家族様の役に立てていただきたく存じますので

遠慮させて頂きますようどうぞお願い申し上げます

一筆箋は以下のようなものを使用しましょう。

(4)四十九日忌の香典相場費用

法要の際に包む香典の相場は『親族なら1万~3万程、友人5千~1万程』です。

生前の故人との関係の深さで、金額に少し違いがあります。表にまとめましたので、ご確認ください。

| 故人との関係 | 香典の相場費用 |

| 血縁の近い近親者 | 20,000円~30,000円程 |

| 遠い親族、非常に親しい友人・知人 | 10,000円~30,000円程 |

| 友人・知人 | 5,000円~10,000円程 |

| 香典返しを辞退する場合 近親者 | 10,000円~20,000円程 |

| 香典返しを辞退する場合 友人・知人 | 5,000円程 |

※葬儀社10社の情報をもとに平均を算出しています。

(5)お金の正しい包み方

お金は中袋に包みますが、正しく包むときには以下の3つに気を付けることが大切です。

- 新札は包まない

- 包む額には4と9を避ける

- お札は向きを揃え、中袋の裏面にお札の表面が来るよう入れる

ご遺族の目に直接触れることになりますので、ここでマナー違反をすると、ご遺族の心を傷つけてしまうことにもなりかねません。ひとつずつ説明します。

(1)新札は包まない

葬儀・法要など不祝儀にあたる場面では、新札を使用することは重大な配慮不足です。新札は、「あらかじめ予測して用意するもの」なので、結婚式など祝いの席では良しとされますが、弔事では「不幸を予測していた、招き寄せた」という意味合いを持ってしまいます。

四十九日忌になると「すでに葬儀で知っていたんだから用意はできるだろう」と思われるかもしれませんが、一貫して新札は使わないことが決まりです。

どうしても手元に新札しかない、というときは真ん中から折って折り目をつけるなどの気遣いする必要があります。

(2)包む額には4と9を避ける

語呂合わせではありますが、4は『死』を、9は『苦』を連想させる数字です。四十九日忌は故人が裁きを終え、極楽浄土の旅立つ日ですから、なるべく縁起の悪いことは避けるべきです。

特にご年配の方がご遺族にいらっしゃる場合、こういった縁起的要素は非常に気にされる方が多い傾向にあり、要注意です。

心配りの一つとして、金額の数字にも注意しましょう。

(3)お札は向きを揃え、中袋の裏面にお札の表面が来るよう入れる

お札が2枚以上ある場合は必ず向きをすべて揃えましょう。

人物が描かれている方が表面となります。

中袋・不祝儀袋へは次の手順で包みましょう。

- お札の向きをすべて上下裏表揃えます。

- 中袋の裏面から見た時に、お札の表面が正面を向いているようにお札をいれます。

- 中袋は特にノリなどで留めることはしません。

- お札を中袋にいれたら、不祝儀袋の表面に対して中袋も表面が正面に来るよう包みます。

- 不祝儀袋を折るときは最後に上下を折る際、下を折ってから上を折るようにしましょう

案内状が届いたのにどうしても都合が悪く参列できそうにない、ということもありますよね。そんな時は、現金書留で香典をお送りします。

ただし、ただ送るのではなく作法にならって、次の2点に注意しましょう。

- お金は通常現地で渡す時と同様で、香典袋に包むこと

- 一筆箋を入れ、参列できない点についてお詫びの言葉を添える

お詫びの文面は次のような内容が書いてあればよいでしょう。

この度は法要のお招きを頂きましたが

一身上の都合で参列させていただくことが叶わず

本当に申し訳ございません。

決して「現金をそのまま送りつける」ことや、「手紙を添えずに送る」ことがないよう注意しましょう。

(6)当日は袱紗(ふくさ)に包んでいく

法要当日は、香典袋は必ず袱紗(ふくさ)に包んで持って行きましょう。

袱紗は、『故人とご遺族へ敬意を示す意思表示の一つ』であり、さらに『大切な香典袋が破れたり水引がずれたりしないよう防ぐ』役割もあります。

渡す直前になったら、袱紗から香典袋を取り出し、香典袋だけを渡すようにしましょう。

マナーに沿った正しい渡し方は次の通りです。

- 会場に到着したら、法要が始まる前に施主へ挨拶に伺います。

- お供え物を渡すこのタイミングで、あわせて香典も渡しましょう。

- 利き手で袱紗(ふくさ)を持ち、反対の手で袱紗を開き、不祝儀袋を取り出します。

- 施主の方から見たときに表書きが正しく読めるよう、不祝儀袋の向きを変えます。

- 袱紗をたたみ、その上に向きを変えた不祝儀袋を置きます。

- 両手で不祝儀袋をのせた袱紗を持ち、「どうぞお供えください」と一言添えて、渡します。

注意点として、香典袋を渡す際は袱紗ごと渡さない、ということに気を付けてください。

袱紗ごと香典袋を渡すことは、「不幸を相手に渡す」行為を意味し、非常に失礼にあたります。

急な仕事が入ったりして、代理で法要に参加することになるケースもあります。

「夫の代わりに妻が出席する」時は、次の2つのことを必ず行う様にしてください。

- 香典袋に書いた夫の名前左横に小さく「内」という文字を書く

- 香典袋を渡す際に、『代理で来たこと』と『当人が来られないことへの詫び』を伝えましょう。

内、という文字を書けば「代理で参列している」ということを施主側にわかってもらえます。またあわせて口頭でも、代理で来たことを伝えることで、施主側に「もしかしてご夫婦で来られたのだろうか?」と余計な心配・ご迷惑をかけずに済みます。

施主側は、列席者の数だけの引き出物や会食の用意をしていますので、もし代理できたことがわからず予想していない妻の名前まであると、急な人数変更に慌てさせてしまうことにもなりかねません。

当人が来られないことへのお詫びについては、次のように伝えるとよいでしょう。

主人が急遽お伺いできなくなってしまいまして

私が参列させていただくことになりました。

せっかくお招きいただきましたのに、

申し訳ございません。

主人に代わってお詫び申し上げます

まとめ

四十九日の法要は故人がこの世を旅立つ非常に大切な法要です。招かれたら今回お伝えした全宗派に対応している香典袋の表書きや包み方・渡し方を事前に確認・身につけ、ご遺族への心遣いと故人への感謝を尽くせるよう努めましょう。

当日スムーズにふるまえることは、施主側の進行をさまたげず、ご遺族が儀式を滞りなく終えるための力添えにもなります。

香典袋は法要にあたって最初にあなたが心配りすべき大切なものであり、そして施主側の一番目にとまるものです。

知識・マナー・注意点を押さえた用意と渡し方ができていれば、あなたの心からの敬意や気遣い、気持ちもちゃんと伝わります。

この記事が、香典袋の用意で疑問を抱えるあなたの役に立てば幸いです。