四十九日(しじゅうくにち)、忌明け(きあけ)、七七日忌(なななぬかき)、満中陰(まんちゅういん)、大練忌(だいれんき)。

複数の別名を持つ、49日の法事は、遺族が如何に適切な供養を行えるかで、故人が極楽浄土に行けるかどうかが決まるとも言われ、忌日法要のなかでも非常に重要な儀式となります。

そんな49日の法事は、規模も大きくなるため、事前準備を計画的に進めることがとても大切です。本記事では、そんな49日の法事について、故人が迷うことなく仏の元へ行けるよう、施主(せしゅ)として困ることの無いよう、事前準備や知識、マナーなどしっかりとお伝えいたします。

目次

全宗派

対応

僧籍簿登録された僧侶様のみご紹介します。

365日年中無休です。

事前相談無料

定額のお布施

心付け不要

見積もりは無料です。

お気軽にご相談ください!

1 法事49日をする上で気をつけたい3つのこと

故人を心おきなく送り出し、冥福をお祈りするためにも、儀式に関わる不安要素や不明点は事前に解決しておきましょう。また、儀式直前に困ることの無いよう、規模の大きな法事となるからこそ、しっかりと事前の配慮が必要です。

49日の法事は当日か前倒しで行う

49日の法事は、49日に故人の魂が旅立つとされることから、魂が迷うことのないよう、49日目以降にならないように日程を決めなければいけません。四十九日忌の数え方としては、故人の命日を1日目として数えた時に49日目にあたる日を指す、と考えましょう。

例:故人の命日(亡くなった日):2018年5月1日(火) → 四十九日(忌明け):2018年6月18日(月)

四十九日忌は、遺族だけではなく、親族、友人なども招き、なるべく大勢の人に集まってもらって、故人の魂の旅立ちを送ります。そのため、49日が平日になる場合(例であれば、6/18月曜日)は、前倒して土日(例であれは、6/16土曜日、6/17日曜日)で行うほうが良いでしょう。

一般に心配されがちな次の事柄は、気にしなくて良いといわれています。

■49日当日に行えない

→前倒しなら問題ない

■仏滅・大安・友引・先勝・先負・赤口の六曜は避けるべき?

→特に避ける必要はない

■49日の法事が命日の日程上3ヵ月にまたがる三月またぎ(みつきまたぎ)になる

→四十九日とあわせて「始終、苦が身に付く」と言われるが、単なる語呂合わせなので遺族が気にならないなら特に配慮不要

【ポイント】

- 四十九日忌は当日もしくは前倒し(49日目以降になるのはNG)

- なるべく土日で日取りを決めて多くの人に参加してもらえる配慮をする

- 仏滅などの六曜や三月またぎといった、縁起が悪いと思われる日程は、遺族が気にしなければ避ける必要はない

案内状やお布施料金など事前準備は計画的に行う

事前に準備すべきことや知っておくべきことは大きくわけると4つです。

| (1) 法事自体の準備 |

|

| (2) 納骨式の準備 |

|

| (3) お仏壇の準備(※お仏壇を新たに購入する場合) |

|

| (4) 金品関係の準備 |

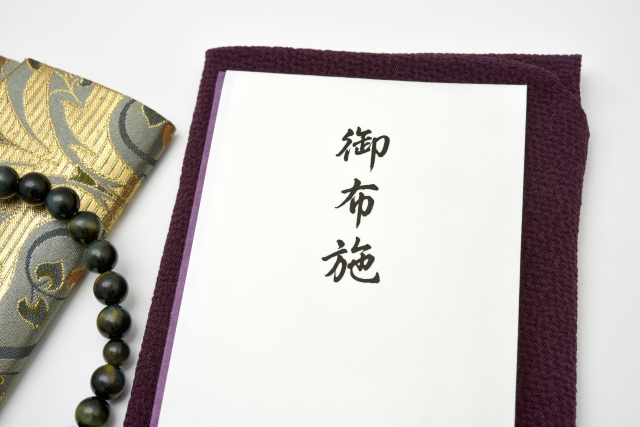

【当日の僧侶へのお布施】

【当日の石材屋への心付け(作業員へ五千円程)】

|

当日の流れやマナーはしっかりと把握しておく

施主(せしゅ)は、当日の進行をする上で、次のような重要な勤めがあります。

- 参列者への感謝を述べる

- はじめと終わりに挨拶

- お坊さんに読経のタイミングを呼びかける

- お坊さんへのお布施をお渡しする

- 参列者への引き出物(別名:返礼品、粗供養、茶の子)を渡す

行き当たりばったりでは難しいので、しっかりと流れを把握しておきましょう。また、49日は正喪服を着る必要があります。忌明けの区切りとなる段階で、服装などマナーの部分にも十分な配慮が必要です。

服装

服装は、お通夜やお葬式で着た『正喪服』にしましょう。

| 男性の正喪服 |

|

| 女性の正喪服 |

|

2 事前~当日│49日法事のタイムスケジュール

手配に時間のかかることや、当日急には用意できないこともあるので、事前にしっかりタイムスケジュールを押さえておきましょう。

事前準備

事前準備は、葬儀後すぐに始める必要があります。特に『お寺さんとの日程調整』や『石材店への墓石彫刻の手配』は、思いの外時間がかかります。手配が遅れると、原則当日か前倒しで行うべき四十九日忌に間に合わなくなってしまう可能性もありますので、早めの準備が大切です。

1ヵ月前の事前準備(葬儀直後に準備スタート)

| (1) 日程調整 |

| ●お坊さんとの日程調整 ※檀家に入っていない人は僧侶派遣サービスへ電話予約しましょう。開眼供養も同時に依頼する…新規仏壇、暮石購入をする場合。※お坊さんが会食に参加されるかも合わせて確認しておくと、当日トラブルになりません。 |

| (2) 各種手配 |

●お坊さんのスケジュールを押さえた後の手配

すべて決定したら、案内状を作成して郵送しましょう。 |

2週間前までの事前準備

| (1) 仏具店 |

| ●本位牌を購入し、『戒名』『没年月日』を入れてもらいましょう。

※お仏壇がない場合はこのタイミングで購入しておきます。 |

| (2) 石材店 |

| ●『墓石に戒名を彫刻してもらう』よう手配しておきましょう。

※納骨式当日に立ち会ってもらい、墓石の開け閉めをお願いする場合は、日程等の予約も行いましょう。 |

| (3) 最終準備 |

| ● 会食の料理など、メニューの決定 ● 回食事の席順決定 ● 引き出物の準備 ● お布施の準備 ● お墓及びお仏壇へのお供え物の用意 |

当日

当日に行う『挨拶』や『お布施を渡すタイミング』は、しっかりと把握しておく必要があります。特に、故人のためにお経をあげてくれるお坊さんへ、感謝を伝え、失礼なくお布施のお渡しができるよう、いつなにをするのか?について頭に入れておきましょう。

法要前

| (1) 朝の準備 |

| ●朝一でお墓の掃除 ●お仏壇にお供え物を備える |

| (2) 出迎え |

| ●招待者の出迎え ●お坊さんのお出迎え ※このタイミングでお布施をお渡ししましょう。 |

| (3) 開始の挨拶 |

| 挨拶の例: 本日はご多忙の中お越しいただき誠にありがとうございます。 これより父(母)〇〇の49日の法要を執り行いたいと思います。 それではご住職、よろしくお願いいたします。 |

法要開始

| ● 法要の流れ |

| 1.お坊さんによる読経 2.お焼香 3.お仏壇の開眼法要 4.お焼香 5.お坊さんによる法話(ありがたいお話があります) 6.墓地への移動 7.お墓の開眼法要 8.納骨式 ※ここで石材店スタッフへ心付けを渡しましょう。 9.焼香 10.会食会場へ移動※お坊さんが会食に参加されない場合は、ここで感謝をしっかりお伝えし、忘れずに引き出物を渡しましょう。 ※会食に参加しない参列者にも忘れず引き出物を渡しましょう。 |

会食

| (1) 座る場所のマナー |

| ●上座:僧侶 ●僧侶の隣:施主※僧侶に近い位置から参列者が着席し、親族は血縁が遠い順に座り、故人と最も縁の近い人が末席に座ります。 |

| (2) 会食の挨拶 |

| 挨拶の例: 本日はお忙しい中お集り頂き、最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。 おかげさまで、父(母)の四十九日の法要を無事に終えることができました。 今後は、残された家族が手を取り合って、父(母)を安心させられるよう頑張ってまいる所存にございます。 これからも、ご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。 ささやかではありますが、父(母)の思いでなど話しながら召し上がって頂き、お時間の許す限り、どうぞゆっくりなさっていただければと思います。 本日は誠にありがとうございます。 |

| (3) 会食後 |

| ●引き出物をお渡しし、お見送りしましょう。 |

後日

四十九日忌を終えたら、『葬儀に来てくださった方』『四十九日忌に参加して下さった方』へ、お礼を行います。

| ● 各種お礼の手配 |

| ●49日の法事に参加してくれた人へお礼状送付 ●葬儀で香典を頂いた人へ香典返し発送 |

料金相場

各種金品関連の料金相場は次の通りです。

| 料金相場 | |

| お布施(読経料) | 30,000~50,000円程 |

| お布施(御車料) | 5,000円~10,000円程 |

| お布施(御膳料) | 5,000円~10,000円程 |

| お布施(塔婆料) | 3,000~10,000円程 |

| 本位牌の購入費用 | 30,000円前後 |

| 石材店への納骨作業料 | 30,000~50,000円程 |

| 石材店への墓石彫刻料 | 20,000~50,000円程 |

| 当日の石材店スタッフへの心付け | 5,000円程 |

全宗派

対応

僧籍簿登録された僧侶様のみご紹介します。

365日年中無休です。

事前相談無料

定額のお布施

心付け不要

見積もりは無料です。

お気軽にご相談ください!

3 1ヵ月~遅くとも2週間前までにお坊さんの手配をする

早めにお坊さんの手配をする必要があるのは、どうしても土曜日・日曜日に四十九日忌の法事が集中しやすいからです。参列者の負担を考えると、平日に仕事を休んで来ていただくのは申し訳ない、という気持ちから、同じような日程で法事の開催が集中しやすくなります。

とはいえ、故人の魂の旅立ちは、より多くの人に見送って頂きたいものです。大勢の参加が可能になるよう、なるべく早くに土曜日日曜日を押さえ、参列者の負担も少なく、心から故人の冥福を祈れる日取りを確保しましょう。

| ●檀家に入っている場合 |

| ● 1ヵ月前には菩提寺に希望する日程で対応してもらえるか確認・お願いしましょう。

※僧侶さんの都合によっては、スケジュール調整をしなおす必要もあります |

| ●檀家に入っていない場合 |

| ● 僧侶派遣サービスの利用がオススメです。

※直近の日程での急な希望が叶う場合もありますが、2週間前までには予約しておくと確実です。 |

檀家に入られている場合や、一度別のお寺でお世話になった場合でも、そのお寺さんに確認の上、別のお寺さんへの依頼をしてもいい、と言われれば、僧侶派遣サービスを利用できることもあります。日程が合わずに困ったときは確認してみるといいかもしれません。

特に会食までを行う場合は、午前中に法要を終えて、ちょうど食事の頃合いに会食へ進む段取りができるよう、時間帯も指定したいところです。早めの手配が肝心ですよ。

4 まとめ

法事の中でも、重要な49日について、事前に準備することや気をつけたいこと、流れやマナーなど詳しく解説しました。いかがでしたか?

49日は、あっという間にやってきます。葬儀を終えると、少しゆっくりしたい気持ちにもなりますが、故人の魂が迷うことなく旅立てるよう、しっかりと四十九日忌の儀式を終えましょう。

本記事が、あなたの役に立つことを、心より願っています。